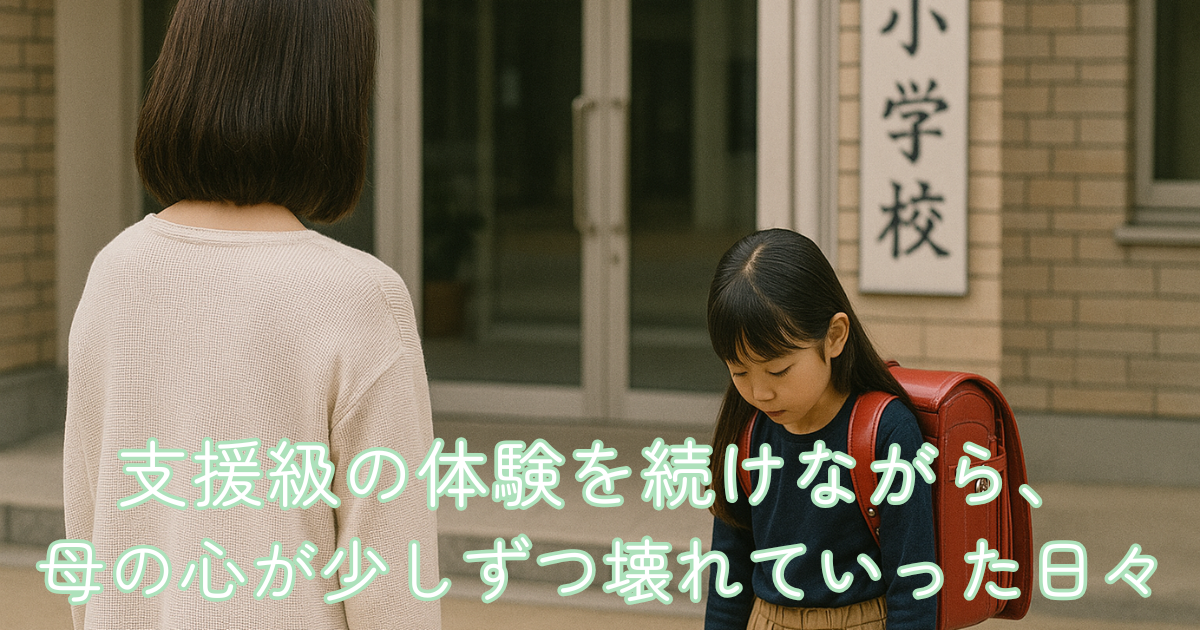

支援級の体験を続けながら、母の心が少しずつ壊れていった日々

引き続き、支援級の体験を続けていたころ。

毎日が手探りで、私はいつも不安とため息の中にいました。

朝になると、娘の表情をうかがうのが習慣になっていました。

「今日は行けそうかな?」

「うん……」と小さくうなずく日もあれば、

「行きたくない」と泣いてしまう日もありました。

そのたびに、私は特別支援コーディネーターの先生に電話をかけました。

「〇時間目は行けそうです」

「今日は辛くて行けないみたいです」

「途中から行けるかもしれません」

そんな連絡を毎朝のように繰り返していました。

ほんの数分の電話なのに、終わるたびに心が重く沈みました。

“どうしてうちの子だけ、こんなに行けないのだろう”

“最初から支援級に入れておかなかった私の責任だ”

そんな思いが頭の中をぐるぐると回り続けていました。

たった数時間の授業。

それなのに、どうしてこんなにも難しいのか。

娘を見ていると、ついイライラしてしまう自分がいました。

「もう少し頑張ってほしい」「行けば楽しいことがあるかもしれない」

そう思って背中を押すけれど、その手はいつも空を切るようでした。

私は、どちらかといえば“学校が好きだった”子どもでした。

友達とも仲良くできたし、授業も苦ではなかった。

だからこそ、娘の「行けない」「辛い」が理解できなかったのです。

私にとって当たり前だった「学校」は、娘にとってまったく違う世界でした。

あの頃の私は、

「どうすれば学校に行けるか」ばかりを考えていました。

「どうして行けないのか」「なにがつらいのか」を聞いていましたが

渦中の本人は混乱状態で、これだという理由を引き出すことはできませんでした。

今になって、娘は少しずつ当時のことを話してくれるようになりました。

「座ってなきゃいけないのがつらかった」

「好きな遊びができなかった」

「いつも自分だけ最後で、悲しかった」

「みんなと同じことをしなきゃいけないのが辛かった」

娘の言葉を聞くたびに、胸の奥がぎゅっと痛くなります。

あのとき、娘はただ“学校に行けない子”ではなく、

“学校でつらい思いをしていた子”だったのだと、ようやく気づきました。

行けないことを責めるのではなく、

行けないほどの気持ちを抱えていたことに寄り添うこと。

それが、あの頃の私にいちばん必要だったのかもしれません。

今もまだ、あの頃を思い出すと苦しくなることがあります。

でも、少しずつ、娘が自分の言葉で「つらかった」と話せるようになったこと。

それはきっと、私たち親子が前に進むための、小さな一歩なのだと思います。

コメント